笞打ち

1998/08/05 掲載

2018/03/29 改稿

『 図説 江戸町奉行所事典 』 笹間良彦著 柏書房 より

『 図説 江戸町奉行所事典 』 笹間良彦著 柏書房 より笞打ちとは

江戸時代の公式な拷問で、まず最初におこなわれるもの。

竹製の棒などで打ち叩いて責める。

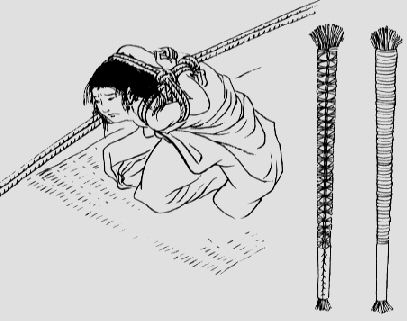

弓折れ、馬鞭、ささらなどを用いる場合もあるが、公式には箒尻が使われた。箒尻は「長さ一尺九寸(60センチ弱)、回り三寸(9センチ)ほどの真竹を二つに割り合わせて麻で包み、観世捻(紙ひも)にて巻き固める。握りの部分は白革を巻く」とある。「数十本のひご竹を麻で包み、観世捻で巻き固めたもの」という文献もある。

上田市立博物館収蔵 箒尻

上田市立博物館収蔵 箒尻

拷問の際は、まず被疑者の上半身を裸にする。

太い麻縄で両手首を後ろで縛り、肩のあたりまで締め上げる。

その縄尻を前後に分けて下男二人が引っ張り、身動きできぬように押さえつける。

そして、骨を避けて肩から背にかけて打ち続ける。

打役は二人で交互に打つ場合もあった。

2~30回も打つと皮肉が破れ血が流れ、150回ほど打っても白状しない場合は、拷問を中止したという。

笞の製作

史料を参考にして、笞を作ってみた。

写真上は、竹ひごを36本束ね、太さ3ミリの麻ひもで巻いたもの。

下は、箒の柄を麻の園芸テープで包み、太さ3ミリの麻ひもで巻いたもの。

細い麻紐を用いたので、巻き付けるのに結構手間がかかる。

長さ一尺九寸(60センチ弱)というのは、実際手にしてみると結構短い感じだが、狙った場所を正確に打つにはこの程度の長さが良いのだろう。

重さは、竹ひご製が250グラム、竹箒製が200グラムほどになった。

試しに太股を打ってみる。

ジーンとくる重たい衝撃、思わず漏れ出る呻き声、そして赤く腫れた肌。

打役になったつもりで、渾身の力を込めて打つ。

皮下出血して、太股が青痣で埋め尽くされるまで、手加減せずに打ち続ける。

当たり前だが、泣き叫ぶほどの激痛である。

打ち損なって骨に当たると、危険な痛みが走る。江戸時代の拷問・刑罰は不具にすることが目的ではないので、骨を避けて打ったのだろうが、なかなか人道的な判断といえるだろう。

敲き刑

江戸時代、笞打ちは拷問だけではなく、「敲き」という刑罰としてもおこなわれた。

牢屋敷の門前に蓆を敷き、裸の罪人を腹這いにさせて四肢を広げて押さえつける。

そして、背骨を避けて、肩・背中・尻を箒尻で打つ。

回数は五十の敲きと、百回の重敲きがあった。

江戸では庶民の男性だけに科される刑罰であったが、津軽藩や相馬藩では女性に対してもおこなわれた記録がある。

敲き 体験

信乃は無実の罪で、重敲(百敲き)の刑に処せられることになった。

打役はパートナーにお願いしたが、両手両足を押さえつける下男は残念ながらいない。

また、打った数を数える数役は受刑者たる私自身である。

まずひと打ち。箒尻が背中に振り下ろされた。私は悲鳴を上げてのたうち回った後、息を落ち着けて「ひとつ」と数えた。

打役は、骨を避けて、背中・尻・太股を打擲する。特につらいのは、脇腹を打たれた時だった。

ようやく半分の50回を数えたところで、一旦休息を入れて頂く。

体力も消耗した後半は、前半とは比べられないほどつらいものだった。

それまでの打擲で真っ赤に腫れた箇所に、さらに笞が打ち下ろされる。

60回を超えたあたりで、頭の中が真っ白になり、いくつまで数えたのかわからなくなった。

それ以降は指折り数えながら笞を受けていたが、どうにも耐えられなくなり、75回と85回の時に一時中断を請うた。

そして最後、残り15回の笞を受ける覚悟を決めたのだが……

一打ちごとに発せられる悲鳴は絶叫にかわり、打数を数える指を折ることすら難しくなった頃、ようやく百回の笞打刑が終わった。

あらかじめ百回という数が決まっていて、あと何回という計算ができるからこそ耐えられたのだと思う。

そうでなければ、おそらく百回未満のどこかで心が折れていただろう。

最後に、跪いて打役さまに頭を垂れる。

「おありがとうございます」